Umweltfreundliche Batterien

Freiburg, 24.09.2018

Sehr dünn, flexibel, biegsam und in Windeseile aufladbar – überall dort, wo dünne Akkus gefragt sind und der Stromverbrauch niedrig ist, könnten die Batterien von Birgit Esser, Professorin für Chemie, eingesetzt werden. Sie sind optimal für einen Einsatz bei so genannten intelligenten Kleidungsstücken oder bei Implantaten.

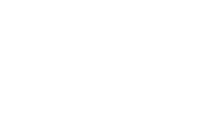

Interessante Komposition: Die nach oben zeigende Seite der Elektrode enthält die Mischung aus aktivem Kunststoff und Leitruß. Foto: Klaus Polkowski

Batterien und umweltfreundlich – ist das nicht ein Widerspruch in sich? Für Prof. Dr. Birgit Esser nicht: Ihre Batterien sind aus Kunststoff, enthalten also keine giftigen Schwermetalle, lassen sich schnell laden und halten lange. „Ich mag es, wenn meine Forschungsarbeiten einen praktischen Bezug haben“, sagt die Wissenschaftlerin vom Institut für Organische Chemie der Albert-Ludwigs-Universität. Nach ihrer Promotion wollte sich Esser nicht ausschließlich der Grundlagenforschung und neuen organischen Moleküleinheiten widmen. Sie interessierte sich auch für deren Verwendungsmöglichkeiten. Die Chemikerin fragte sich, ob diese Moleküleinheiten wohl dafür geeignet seien, elektrische Ladung zu speichern und damit die giftigen Schwermetalle in herkömmlichen Batterien zu ersetzen. „Das interessiert auch die Studierenden. Für sie ist es viel befriedigender, mit unterschiedlichen chemischen Strukturen von Kunststoffen zu experimentieren, wenn hinterher nicht alles im Mülleimer landet, sondern einen konkreten Nutzen hat.“

Handys, Laptops, E-Mobilität: Ohne leistungsfähige Batterien sähe die neue digitale Revolution alt aus. Anfang der 1990er Jahre haben Lithium-Ionen-Akkus ihren Siegeszug angetreten. Allein in einem Smartphone sind bis zu 30 unterschiedliche Metalle verarbeitet. Quecksilber, Mangan, Blei und Kadmium vergiften nicht nur Mensch und Umwelt, sie gelten auch als „Blut-“ oder „Konfliktmineralien“: Häufig in Konfliktregionen wie dem Kongo unter ausbeuterischen Arbeitsbedingungen gewonnen, dienen sie bewaffneten Milizen zur Finanzierung blutiger Bürgerkriege. Die neunköpfige Arbeitsgruppe, die mit dem Batterieforschungszentrum der Universität Münster zusammenarbeitet, treibt also nicht nur eine wissenschaftlich, sondern auch eine ethisch-moralische Motivation an.

Experimentieren mit der Polymersynthese

Eine winzige Menge eines weißen Pulvers ist die Grundkomponente des neuartigen Akkumaterials: ein Polymer-Kunststoff mit Namen Polyvinylphenothiazin. Die Hauptarbeit im Labor ist das Experimentieren mit der Polymersynthese, um verschiedene Strukturen und Synthesewege auszuprobieren. Weil dieser Kunststoff selbst nicht leitfähig ist, wird ihm ein Quäntchen Ruß zugesetzt. Der darin enthaltene Kohlenstoff kann Strom leiten. Durch Mischung mit einem Bindemittel und einer kleinen Menge Lösungsmittel entsteht ein tiefschwarzes Gel. Mit einer Pipette wird es auf Alufolie aufgetragen und dünn verteilt. Die Alufolie dient als Sammelfläche für das aktive Material. Beim Trocknen des aufgetragenen Films verdunstet das Lösungsmittel. Zum Schluss wird eine Scheibe von der Größe einer Fingerkuppe aus der beschichteten Alufolie ausgestanzt – und fertig ist die Elektrode und damit die halbe Batterie. Zur ganzen wird sie, wenn sie einen Gegenpol bekommt.

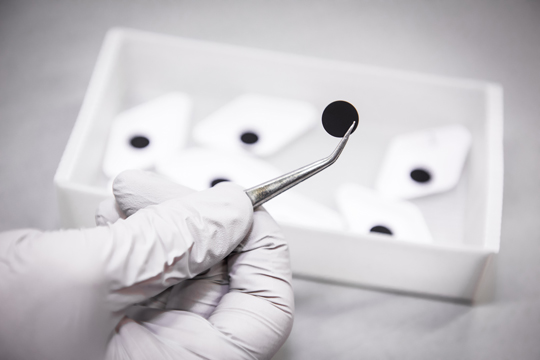

Im Labor gibt es unzählige Modelle von Batterie-Testzellen, die an einen Zyklierer angeschlossen sind. So werden alle Akkus gleichzeitig geladen und wieder entladen. Foto: Klaus Polkowski

In herkömmlichen Batterien oder Akkus bestehen die Elektroden aus unterschiedlichen Metalloxiden. „Wir haben das Schwermetalloxid auf der Kathode durch organisches Material ersetzt“, erklärt Esser. Die Kathode ist die Elektrode, die beim Entladen Elektronen aufnimmt. Die Anode, ihr Gegenpol, gibt Elektronen ab. Hier findet also beim Entladen eine Oxidationsreaktion statt. Eine komplette Kunststoffbatterie aus dem Freiburger Labor ist vorerst noch Zukunftsmusik. Die Anode besteht weiterhin aus Lithium. „Für sie ein passendes organisches Material zu entwickeln ist schwieriger“, so die Wissenschaftlerin. „Das kann nicht jeder Kunststoff. Viele Kunststoffe halten nicht lange genug.“ Esser und ihr Team sind aber dabei, auch für die Anode Materialien aus organischem Kunststoff zu entwickeln. Ihr Ziel ist es, am Ende „eine Batterie zu haben, die auf beiden Seiten aus Polymeren besteht“.

Extrem kurze Ladedauer

Der Testaufbau ist ein metallisches T-förmiges Rohr mit drei Öffnungen, das auch aus dem Sanitärfachhandel stammen könnte. Auf einer Seite wird die selbst hergestellte Kunststoffkathode platziert, auf der anderen eine Elektrode aus reinem Lithium. Dazwischen befindet sich wie bei allen Batterien eine Membran als Separator. Ohne diesen gäbe es einen Kurzschluss, sobald Strom fließt. Die dritte Öffnung des T-Stücks dient der Spannungsmessung. Unzählige dieser Modelle sind über ein Gewirr aus Kabeln mit einem so genannten Batterie-Zyklierer verbunden: Pausenlos werden alle Labor-Akkus gleichzeitig ge- und wieder entladen. Sämtliche Vorgänge, die in der Batteriezelle ablaufen, werden über mehrere Tage bis Monate gemessen und aufgezeichnet. Der Monitor neben dem Zyklierer zeigt viele lilafarbene und grüne Lade- und Entladekurven.

In puncto Spannung steht die Kunststoffbatterie mit 3,6 Volt einer Lithium-Ionen-Batterie in nichts nach. Allerdings kommt sie auf zwei Drittel weniger Speicherkapazität, gemessen in Amperestunden pro Kilogramm Gewicht. Wollte man ein Handy damit betreiben, was laut der Chemikerin möglich wäre, würde dessen Batterie das Dreifache einer herkömmlichen Batterie wiegen. Ein Elektroauto mit Kunststoffbatterien zu betreiben erscheint daher auf lange Sicht eher unwahrscheinlich. Das hat auch mit der geringen Dichte von Kunststoff zu tun. Die Freiburger Forschenden tüfteln noch daran, wie sich die Dichte der aktiven Molekülgruppen erhöhen lässt, haben aber das von ihnen entwickelte organische Material für den Einsatz in Batterien schon mal als Patent angemeldet.

Mit den umweltfreundlichen Batterien aus Kunststoff ließen sich auch Handys betreiben – allerdings würde dessen Batterie nach aktuellem Stand das Dreifache einer herkömmlichen wiegen. Foto: Mirko/Fotolia

Überall dort, wo dünne Batterien gefragt sind und der Stromverbrauch niedrig ist, könnten die Energielieferanten aus Kunststoff Bedeutung erlangen: bei so genannten intelligenten Kleidungsstücken oder in der Medizintechnik, zum Beispiel bei Implantaten. Die Entwicklerinnen und Entwickler sind von den Eigenschaften des Materials begeistert. Es ist sehr dünn, flexibel, biegsam und in Windeseile aufladbar. Bis der Akku eines Handys voll ist, dauert es bekanntlich mindestens eine Stunde. Und mit der Zeit lässt dessen Leistung spürbar nach.

Die in Freiburg und Münster entwickelten Batterien hingegen sind innerhalb von drei Minuten wiederaufgeladen, was sie der ungeordneten chemischen Struktur des Kunststoffs zu verdanken haben. Denn hier ist es nicht so wichtig, ob sich die Gegen-Ionen aus dem Elektrolyten exakt an der richtigen Stelle anordnen. Lithium-Ionen-Akkus mit ihrer akkurat geordneten Molekülstruktur nehmen es hingegen sehr genau: Die Ionen müssen den einzig richtigen, für sie passenden Platz finden. Das dauert etwas länger und resultiert in mehr Fehlstellen, wenn es schiefgeht. Das führt schon nach 1.000 bis 2.000 Ladezyklen zu einer deutlich schrumpfenden Akkuleistung. Anders ein Kunststoff-Akku, der an Langlebigkeit kaum zu überbieten scheint: Sogar nach 10.000-maligem Laden und Entladen wurden nur sieben Prozent Verlust gemessen. Einziger Wermutstropfen: Kunststoff wird aus Erdöl gewonnen. Aber Esser ist optimistisch: „Es lassen sich auch Kunststoffe aus Biomasse entwickeln.“

Anita Rüffer