Ingenieurskunst en miniature

Freiburg, 15.05.2017

Medikamente in einen hauchdünnen Film einspeichern und sie mit Strom wieder freisetzen: Mit diesem Verfahren hat die am Institut für Mikrosystemtechnik (IMTEK) der Universität Freiburg ansässige Nachwuchsforschungsgruppe BioEPIC des Exzellenzclusters BrainLinks-BrainTools unlängst Aufsehen erregt. Eine derartige Beschichtung könnte es künftig leichter machen, mithilfe von Implantaten Fehlfunktionen des Gehirns zu erforschen und zu behandeln.

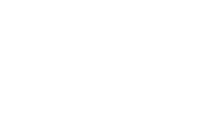

Elektroden mit Anschlüssen.

Elektroden mit Anschlüssen.

Foto: Christian Böhler

„Wir tunen Elektroden, um damit Neuroimplantate leistungsfähiger zu machen", sagt Christian Böhler, Doktorand im Projekt BioEPIC, ganz trocken zur Einleitung. Tunen? Der Mikrosystemtechniker meint weder Formel 1-Motoren noch misst er die Lautstärke von Heavy-Metal-Konzerten. „Wir sprechen hier über Größenverhältnisse im unteren Mikrometerbereich. Das ist entscheidend für das Verständnis mikrosystemtechnischer Technologien." Im Großen lassen sich viele Probleme auf einfache, mechanische Weise lösen. Bei den am IMTEK entwickelten Elektroden sieht das anders aus: Sie müssen nicht nur äußerst klein sein, sondern sollen als Schnittstelle zum Nervengewebe des Gehirns dienen. Deshalb muss ihre Bauweise an biologische Gegebenheiten angepasst sein. Aber wozu stellt BioEPIC solche Elektroden überhaupt her?

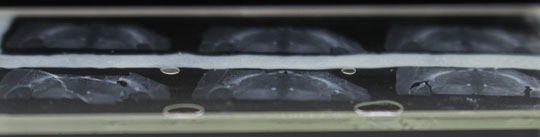

Hirnschnitte auf einem Glasträger.

Foto: Christian Böhler

Die Nachwuchsforschungsgruppe um die Elektroingenieurin Dr. Maria Asplund ist nur eines von vielen Projekten in BrainLinks-BrainTools, die sich mit bidirektionalen neuronalen Schnittstellen befassen. Das sind Systeme, die sowohl zur Stimulation als auch zur Signalgewinnung verwendet werden können. Sie basieren darauf, dass bei der Kommunikation zwischen Nervenzellen neben chemischen auch elektrische Vorgänge eine Rolle spielen. Da viele neurologische Erkrankungen bislang nicht heilbar sind, suchen Medizinerinnen und Mediziner schon länger nach neuen Behandlungswegen jenseits der Medikamententherapie. Elektrische Stimulationsmethoden werden beispielsweise beim Parkinson-Syndrom bereits seit Ende der 1990er Jahre erfolgreich eingesetzt. Die medizinische Prämisse dazu lautet: Wer heilt, hat Recht.

Die Materialien sind entscheidend

Denn wie die Stimulation funktioniert, weiß bislang niemand so genau. Um ihre Wirkungsweise weiter zu erforschen und Aufschluss über Krankheitsursachen zu erhalten, versuchen sich zahlreiche Forschungsgruppen aus aller Welt daran, Aktivitätsmuster in fehlgebildetem und erkranktem Gewebe zu entschlüsseln. Ausgelesen werden können Informationen aus dem Nervensystem idealerweise mit denselben Geräten, mit denen auch stimuliert wird. Genau darin liegt die besondere Leistung von bidirektionalen neuronalen Schnittstellen. Ihre Anwendung ist aber oft schwierig: „Wie gut sie funktionieren, hängt sehr stark davon ab, wie die Biologie auf die verwendeten Materialien anspricht – oder, anders gesagt: welche Materialien wir verwenden", erläutert Asplund.

Das Hauptproblem, mit dem sich viele Forscherinnen und Forscher konfrontiert sehen, ist die so genannte Fremdkörperreaktion. Immunzellen greifen dabei das Implantat an und lösen eine Entzündung aus. Die Zellen, die zur Weiterleitung oder zum Empfangen des Signals gebraucht werden, sterben im Laufe der Entzündung ab und nach einer Weile sind keine Messungen mehr möglich. Aus medizinischer Sicht kann bei einem Einsatz von Neuroimplantaten deshalb eine gleichzeitige Gabe immunsuppressiver Medikamente sinnvoll sein. Bei den üblichen Kortison-Präparaten muss allerdings eine hohe Dosis verabreicht werden, um Entzündungsherde im Gehirn effektiv einzudämmen. Dies bringt wiederum unerwünschte und zum Teil ernste systemische Wirkungen mit sich, so dass sie in der Praxis nicht eingesetzt werden. Wenn man Kortison allerdings direkt um das Implantat herum ausschütten würde, wäre eine deutlich geringere Dosierung nötig und eine lokal begrenzte Wirkung möglich. Dabei stellt sich die Frage, wie die Substanz gespeichert, an die entsprechende Stelle befördert und dort kontrolliert freigesetzt werden kann.

Medikamente speichern und freisetzen

Daran knüpften Böhler und Asplund in ihrer jüngsten Studie https://www.pr.uni-freiburg.de/pm/2017/schichtarbeit an: PEDOT, ein Polymer, das Medikamente speichern und beim Anlegen von negativer Spannung wieder freisetzen kann, wird als Beschichtung auf die Elektroden des Implantats aufgetragen. „Auf diese Weise können wir die Dosierung des Medikaments regulieren und den Zeitpunkt seiner Verabreichung bestimmen", kommentiert Böhler. Schon zuvor www.pr.uni-freiburg.de/pm/2016/pm.2016-02-19.22 hatte das Team gezeigt, dass PEDOT ideale Eigenschaften als Medikamententräger besitzt.

Die Herstellung der Elektroden und deren Erprobung erfolgten in vielen kleinen Schritten. Zuerst wurde eine Halbleiterscheibe mit dem Kunststoff Polyimid beschichtet und mit einem Haftvermittler aus Siliziumkarbid versehen. Für die elektrischen Kontakte wurden Platin und Iridiumoxid darauf abgeschieden. Um die Elektroden abzuschirmen, kam anschließend eine weitere Polyimid-Schicht darüber. Das Medikament konnte in einem galvanotechnischen Prozess direkt während der Synthese von PEDOT in der Elektrodenbeschichtung eingespeichert werden.

Nach der Reinigung der Elektrodenimplantate überprüften die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zunächst in 45 Tage langen vitro-Versuchen die elektrochemischen Eigenschaften. Erst dann wurden die Implantate in die Gehirne von zwölf Ratten eingesetzt. Über einen Zeitraum von zwölf Wochen fanden insgesamt 320 Aufzeichnungs- und Stimulationssitzungen am wachen Tier statt, in denen man durch minimale Spannung jeweils auch kleine Portionen des Medikaments freisetzte. Die in vivo-Messungen lieferten, so die Wissenschaftler, beeindruckende Ergebnisse: Die Tiere zeigten keine unerwünschten Reaktionen und es konnten keinerlei Anzeichen für eine Entzündung festgestellt werden. Der PEDOT-Film blieb außerdem stabil, es traten keine schädlichen Nebenprodukte aus, die Implantate waren nach dem zwölfwöchigen Einsatz äußerlich einwandfrei und auch Leitfähigkeit und Widerstand des Materials blieben unverändert.

Noch längere Einsatzdauer

Wie man die Einsatzdauer der Elektroden noch weiter verlängern kann, ist ein Punkt, dem sich das Team in kommenden Forschungen noch annimmt. „Es dürfte klar sein, dass wir kein endlos großes Volumen zur Verfügung stellen können", sagt Böhler. „Allerdings werden entzündungshemmende Medikamente womöglich gar nicht mehr gebraucht, wenn die Sonde gut genug mit dem Nervengewebe verwachsen ist." Trotzdem zeigt er gleich mehrere Möglichkeiten auf. Mit den bisher verfügbaren Methoden könnte man den Film so dick auftragen, dass die Kapazität sich um das Doppelte bis Dreifache steigert. Eine andere Variante wäre die Kombination mit einem Hydrogel, das zusätzliche Speichermöglichkeiten bereithält. Oder PEDOT dient nur als „Pförtner" zu einem größeren Speicher auf Basis anderer Materialien.

Böhler wird noch im Jahr 2017 mit seiner Promotion fertig. Bei einer Neubewilligung von BrainLinks-BrainTools hätte er sehr gute Aussichten, als Postdoc in Freiburg an seinen Speicherbeschichtungen weiterzuforschen. Wenn das nicht klappt, könnte er immer noch zu einem Sportwagenhersteller gehen oder Beschallungssysteme für Konzerte bauen. Denn Mikrosystemtechniker werden in allen technischen Bereichen gebraucht.

Levin Sottru